설계 시간이 길어지고 있나요? 효율적인 해석으로 시간을 절약해보세요!

[맞춤 솔루션 알아보기]

통합검색

Search Close

설계 시간이 길어지고 있나요? 효율적인 해석으로 시간을 절약해보세요!

[맞춤 솔루션 알아보기]

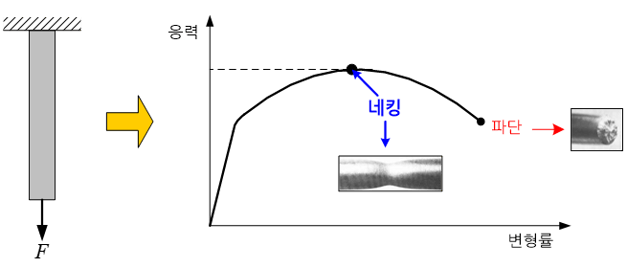

인체에 있어 목(neck)은 머리와 가슴을 연결하는 부분으로 잘록한 형상을 지니고 있다. 따라서 이 용어 자체는 물체가 하중에 의해 그 형상이 잘록해진다는 의미를 지니고 있다. 가느다란 금속 봉을 길이 방향으로 잡아당기면 당기는 힘이 커질수록 금속 봉의 가운데 부분이 가늘어 지는데 이 현상이 네킹현상의 대표적인 예이다.

네킹현상이 발생하면 금속 봉의 길이 방향으로 잡아당기는 힘에 의한 응력(stress)은 잘록해진 부분에서 최대가 된다. 왜냐하면 잘록해진 부분에서 금속 봉의 단면적이 최소가 되고 또한 응력은 잡아당기는 힘을 단면적으로 나눈 값이기 때문이다. 더욱이 잡아당기는 힘이 계속 커지게 되면 잘록해진 부분에서의 응력은 급속도로 증가하여 네킹현상은 심화되어 결국 금속 봉은 이 부분에서 끊어지게 된다.

이처럼 네킹현상은 구조물의 파괴를 야기시키기 때문에 구조 안정성 측면에서 문제시 되는 현상이다. 또 다른 예로 물과 같은 유체의 흐름에 있어 잘록해진 영역을 통과하는 경우가 될 수 있다. 유체 흐름의 연속성(continuity)에 의하여 단면적이 작은 부분에서 흐름의 속도는 매우 빨라지게 된다. 이처럼 네킹현상은 물체의 거동에 있어 갑작스런 변화를 야기시키는 원인이 될뿐더러 이로 인해 물체의 파괴를 야기하곤 한다.

.

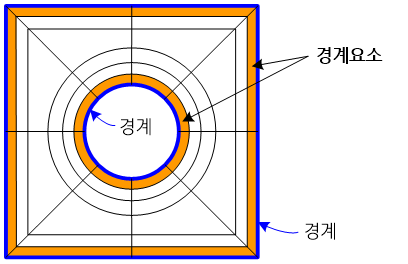

물체의 외곽 가장자리를 그 물체의 경계(boundary)라고 부른다. 예를 들어 1차원 직선의 경우에는 직선의 양 끝점이 경계가 되고 2차원 정사각형의 경우에는 4개의 변이 경계에 해당된다. 한편 3차원 구(sphere)는 구의 최 외곽 표면이 경계에 해당된다. 굽힘변형이 지배적인 박판 구조물(thin-walled structure)에서는 이 경계에서 거동의 특이성(singularity)이 발생하여, 경계부근에서 응력(stress)이 매우 큰 값으로 급격히 증가한다. 그 결과, 주의를 기울이지 않고 요소망(mesh)을 생성하여 유한요소 해석(finite element analysis)을 수행하게 되면 엉터리 결과를 구하게 되는 경우가 허다하다. 이렇게 물체의 경계 부근에서 발생하는 거동의 특이성을 경계층 효과(boundary effect)라고 부른다.

이러한 경계층 효과를 효과적으로 그리고 정확하게 모사하기 위해서는 물체의 경계에서 법선방향으로 폭이 매우 좁은 유한요소(finite element)를 사용하면 되는데, 이 유한요소를 특별히 경계요소라고 부른다. 경계요소의 특징은 경계에서 수직한 방향으로는 그 폭이 물체 두께보다 현저히 작은 반면, 경계에 접선 방향으로는 크기가 작아야 할 필요는 없다. 다시 말해, 경계에 수직한 내면방향으로 편향 요소망(gradient mesh)을 생성하면 효과적이다.

.

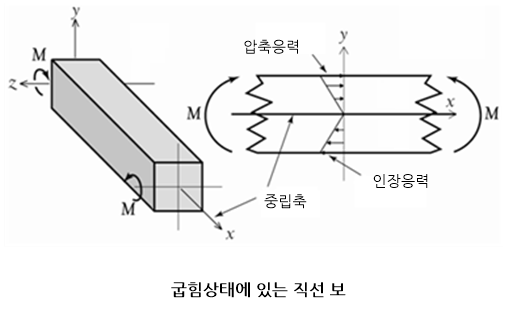

물체가 외부로부터 힘이나 모멘트를 받게 되면 물체 내부에는 저항하려는 내력이 발생하게 되고 이 내력의 단위 면적당의 크기를 응력(stress)이라고 부른다. 응력은 몇 가지 이름으로 구분하여 불리는데, 첫째는 응력이 작용하는 물체의 면에 응력이 수직인가 아닌가에 따라 수직응력(normal stress)과 전단응력(shear stress)으로 구분된다. 둘째는, 수직응력 중에서 물체를 압축하는 방향이냐 아니면 늘어뜨리는 방향이냐에 따라 압축응력(compression stress) 혹은 인장응력(tensile stress)으로 구분된다. 마지막으로, 외부에서 가하는 힘의 유형에 따른 구분으로 굽힘 모멘트(bending moment)에 의해 물체 내부에 발생하는 응력을 굽힘응력(bending stress), 비틀림 모멘트(torsion moment)에 의한 응력을 비틀림 응력(torsion stress), 두 물체의 접촉에 의해 물체 내부에 발생하는 응력을 접촉응력(contact stress) 등으로 구분한다.

사각형 단면을 가진 긴 나무막대를 구부리면 나무막대는 굽힘 모멘트를 받게 되고, 그 결과 나무막대는 길이 방향으로 직선이 아니라 일정한 반경으로 구부러지게 된다. 그리고 나무막대 내부에는 굽힘응력이 발생하게 되는데, 이 굽힘응력은 나무막대 단면에 수직한 방향이므로 수직응력에 해당된다. 그리고 나무막대의 단면을 중립면(neutral plane)을 중심으로 안쪽과 바깥쪽 영역으로 나누면 안쪽 영역에서는 굽힘응력이 인장응력이 되고 바깥쪽 영역에서는 굽힘응력이 압축응력이 된다.

중립면은 나무막대가 구부러지더라도 길이방향으로 늘어나지도 줄어들지도 않는 면이기 때문에 굽힘응력이 전혀 발생하지 않는다. 그리고 나무막대 단면에서의 굽힘응력의 크기는 중립면으로부터 수직한 거리에 비례하여 증가한다. 다시 말해 나무막대가 구부러지는 안쪽 면에서 최대 압축 굽힘응력이 그리고 바깥 면에서 최대 인장 굽힘응력이 발생한다.

.

물체가 공간 상에서 정적인 평형(static equilibrium)을 유지하기 위해서는 물체에 작용하는 모든 힘의 합과 모든 모멘트의 합이 0이 되어야 한다.

하지만 컴퓨터를 이용하게 되면 컴퓨터가 저장할 수 있는 소수점 이하 유효자리수의 한계와 이로 인한 계산과정 상에서의 반올림 오차(round off error)에 기인하여 물체에 작용하는 힘과 모멘트의 합이 정확히 0이 되지 않는다. 다시 말해, 사람은 해당 물체가 정적인 평형을 만족한다고 여기지만 컴퓨터는 정적인 상태에 있지 않은 것으로 생각한다. 결국 해석자가 추가적인 구속을 물체에 적용하지 않는다면 이 물체는 컴퓨터 상에서 동적인 문제가 되어 정지상태에 있지 않는 것으로 취급될 가능성이 있다.

이러한 컴퓨터 계산상의 문제로

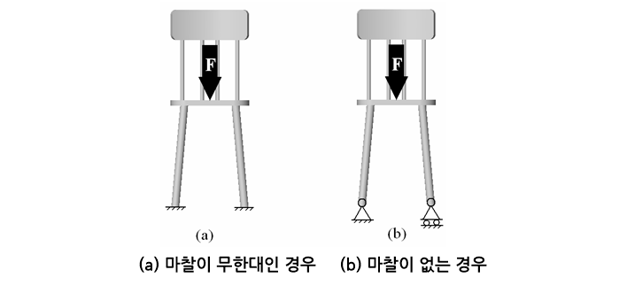

자연계에서 발생하는 현상은 그 현상과 관련된 각종 조건에 따라 현저히 달라지게 된다. 극단적인 예를 들면 차가운 얼음 덩어리를 냉장고에 넣어 두는 경우와 따뜻한 장소에 두는 경우에 있어 얼음 덩어리가 녹는 시간에는 현저한 차이가 있다. 이와 같이 대상이 되는 물체 혹은 매질의 거동을 구속하는 조건을 전문적인 용어로 경계조건(boundary condition)이라고 부른다.

예를 들어 나무판자의 한 쪽 끝단부를 나사를 이용하여 벽에 고정시키고 판자 위에 물체를 올려놓은 경우를 생각해 보자. 나무판자는 물체의 무게에 의해 아래로 처지는 변형(deformation)이 발생할뿐더러, 나무판자 내부에는 이 무게를 지탱하기 위해 내부에 저항하려는 응력(stress)이 발생하게 된다. 이 경우 나무판자의 변형, 변형률(strain) 및 응력(stress)이 거동에 해당되고, 나사로 벽에 고정한 것과 올려놓은 물체가 가하는 힘이 나무판자에 대한 경계조건이 된다. 물체의 거동을 정량적으로 분석하기 위해 경계조건을 반영하는 것도 일종의 모델링(modeling)에 해당된다. 왜냐하면 나사로 나무판자를 벽에 고정하고 있는 구속조건을 역학적으로 표현하는 과정에는 알지 못하는 불확실성과 실제 상황을 정확히 표현하지 못하는 한계가 있기 때문이다. 다시 말해 실제 상황과 역학적으로 표현한 경계조건 사이에는 반드시 차이가 존재한다. 또한 올려 놓은 물체가 나무판에 미치는 하중을 역학적으로 표현하는 데에도 불확실성과 한계가 존재하기 때문에 모델링에 불과하다.

구속조건의 브래키팅이란 이러한 불확실성과 한계성 속에서 물체의 거동을 최대한 정확하게 파악하기 위하여 가장 적합한 경계조건을 찾기 위한 방법이다. 적용가능한 경계조건들을 하나의 그룹으로 지정하여 각각의 경계조건에 따른 물체의 거동을 분석한 다음 실제 거동과 가장 근접한 결과를 제공하는 경계조건을 선택하는 방법이다.

.

얇은 금속판을 구부려 원하는 형상으로 성형하는 경우, 금속판은 소성변형(plastic deformation)이라 불리는 영구변형을 일으키게 된다. 만일 금속판에 작용하였던 하중을 제거하였을 때 이러한 영구변형이 제거되어 원래 형상으로 복구된다면 금속성형은 불가능해 질 것이다. 소성변형을 일으키는 물체에 있어 물체 내부에 발생하는 응력(stress)과 변형률(strain)의 관계는 더 이상 직선적인 관계에 있지 않고, 재료에 따라 특정한 곡선적인 관계를 나타낸다.

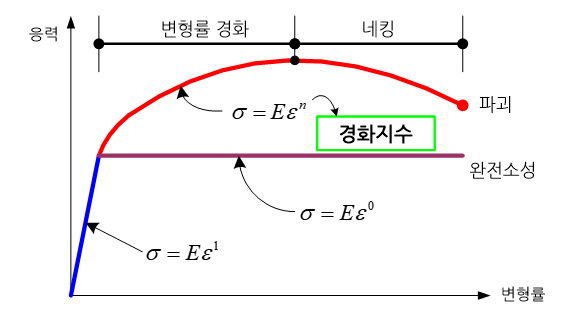

이와 같이 곡선적인 응력-변형률 관계는 소성변형에 따른 가공경화(work hardening) 혹은 변형률 경화(strain hardening)에 기인한다. 다시 말해 변형률의 증가와 더불어 재료의 강성이 지속적으로 증가한다. 이와 같이 가공경화를 나타내는 물체의 소성변형에 있어 응력은 일반적으로 변형률의 n 제곱승으로 표현되는데, 이 실수값 n을 경화지수라고 부른다. 경화지수는 0과 1사이의 값을 가질 수 있는데, 0의 값은 완전소성(perfectly plastic)을 나타내며 수평선 형태의 응력-변형률 선도(stress-strain diagram)로 표현된다. 반면 이 값이 1인 경우는 재료의 변형이 아직 소성이 아닌 탄성변형(elastic region)에 있음을 나타낸다. 금속의 경우 가공경화를 수반하는 소성변형 에 있어 n값은 0.1에서 0.5사이의 값을 가진다.

.

해석 정확도를 높이고, 반복 작업을 줄여보세요.

내게 맞는 솔루션 찾기