설계 시간이 길어지고 있나요? 효율적인 해석으로 시간을 절약해보세요!

[맞춤 솔루션 알아보기]

통합검색

Search Close

설계 시간이 길어지고 있나요? 효율적인 해석으로 시간을 절약해보세요!

[맞춤 솔루션 알아보기]

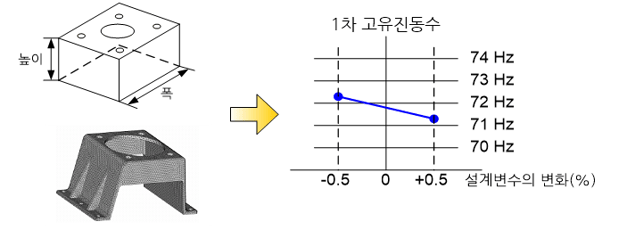

제품이나 시스템의 성능은 여러 가지 요인들에 의하여 영향을 받는다. 이러한 요인들은 크게 내적인 것과 외적인 것으로 구분할 수 있으며, 외적인 요인은 일반적으로 주위 환경에 기인한다고 말할 수 있다. 따라서 외적인 요인은 설계자가 변경할 수 있기 보다는 주어진 제약조건으로 취급된다. 하지만 내적인 요인은 제품 혹은 시스템 설계에 있어 설계자의 판단에 의해 변경이 가능한데, 이와 같이 설계자의 주관적인 판단에 의해 결정해야 할 내적인 요인들을 총칭하여 설계변수(design variable)로 정의하고 있다.

에어컨의 냉방 성능을 예로 들어 보자. 냉방을 해야 할 공간의 크기나 외부 온도는 외적인 요인에 해당된다. 하지만 냉매의 종류, 압축기의 크기, 팬의 회전수 등은 에어컨의 내적인 요인으로 설계변수에 해당된다. 한편, 설계변수가 제품의 성능에 미치는 기여도는 각기 다를 뿐만 아니라, 설계변수의 변경에 따른 성능의 증감 정도 역시 각기 다르다. 어떤 설계변수는 성능에 그다지 영향을 미치지 않을뿐더러 변수값을 변화시켜도 성능에는 큰 영향을 미치지 않는다. 하지만 어떤 설계변수는 성능에 지대한 영향을 미칠뿐더러 변수값을 조금만 변화시켜도 성능이 현저하게 변화한다.

이와 같이 제품의 성능에 영향을 미치는 내적인 요인, 즉 설계변수의 변화가 성능에 미치는 민감한 정도를 설계 민감도로 정의한다. 그리고 이러한 민감도를 정량적으로 계산하는 작업을 민감도 해석(sensitivity analysis)이라고 부른다.

.

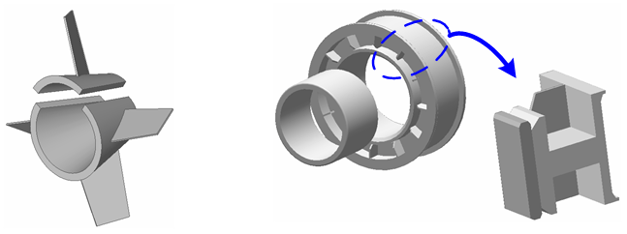

선풍기나 풍력 발전기에는 크기와 형상이 동일한 3~4개의 날개가 동일한 각도 차이로 원주방향으로 설치되어 있다. 형상, 크기 그리고 재질이 동일할뿐더러, 날개에 작용하는 풍압이나 원심력 또한 동일하다. 따라서, 이러한 회전체에 발생하는 변형(deformation)이나 응력(stress) 역시 각 날개에 있어 동일하기 때문에, 날개 전체를 대상으로 유한요소 해석을 수행할 필요는 없다.

하지만, 이러한 회전체는 회전 중심축에 대하여 완전한 축대칭(axisymmetry)은 아니기 때문에, 2차원 축대칭 모델로 간략화 시킬 수는 없다. 그래서 이렇게 원주방향으로 동일한 형상이 주기적으로 반복되는 물체를 효과적으로 해석하기 위한 기법이 바로 순환대칭이다. 순환대칭에서는 축 방향으로 주기적인 형상의 한 부분을 해석의 대상으로 하기 때문에 축대칭 모델과는 달리 3차원 모델에 해당된다. 그리고 축 방향으로 절단이 되는 두 면에는 대칭 경계조건(symmetry boundary condition)을 적용해야 한다.

순환대칭은 앞서 예를 든 선풍기나 풍력발전기 팬 이외에도 제트엔진의 터어빈, 차륜 등과 같은 각종 회전체의 해석을 위해 유용하게 사용될 수 있다. 하지만, 순환대칭은 고유진동(free vibration) 해석에는 적용할 수가 없다. 왜냐하면, 형상은 순환대칭일지라도 이 모델로는 순환대칭이 되지 않는 고유모드(natural mode)들을 이 모델로는 구할 수 없기 때문이다.

.

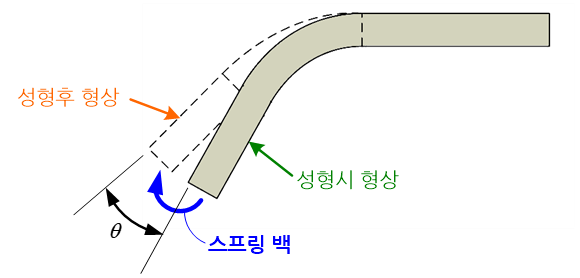

철사에 힘을 가하여 ㄱ자 모양으로 구부렸다가 힘을 제거하면 목표로 하였던 ㄱ자 모양의 각도로부터 어느 정도 벌어지게 된다. 이러한 현상이 스프링 백의 전형적인 예라 할 수 있다.

스프링 백 현상은 물체가 변형에 저항하려는 물체 내부의 복원력에 의하여 발생한다. 스프링 백의 크기는 굽힘 가공시 굽힘각도로부터 벌어지게 되는 각도량으로 측정되며 물체의 복원력에 비례한다. 예를 들어 밀가루 반죽은 어떠한 모양으로 변형시켜도 복원력이 거의 없기 때문에 스프링 백이 거의 발생하지 않는다.

한편 동일한 재질로 만들어 진 물체에 있어서도 스프링 백의 크기는 물체의 모양과 변형시키려는 형태에 따라 달라진다. 철사를 ㄱ자가 아니라 U자 모양으로 구부리면 스프링 백의 량은 보다 커진다. 한편, 얇은 판으로 되어 있는 금속을 구부릴 때가 두꺼운 판을 구부리는 경우보다 스프링 백이 적다.

물체에 힘을 가하여 변형시킨 후 힘을 제거하면 물체의 두 가지 상반된 성질, 즉 변형된 모양을 영구히 보존하려는 성질(소성(plasticity)이라고 부름)과 초기 형상으로 복원하려는 성질(탄성(elasticity)이라고 부름)에 의하여 물체의 최종 변형이 결정된다. 그리고 스프링 백은 물체를 변형시킨 후 물체 내부에 탄성이 어느 정도 남아있느냐에 따라 그 크기가 결정된다.

스프링 백은 각 부품을 조립하는 과정에서 치수의 정확도에 심각한 영향을 미치기 때문에, 부품이나 조립품 설계과정에서 사전에 고려해야 할 필수사항이다.

.

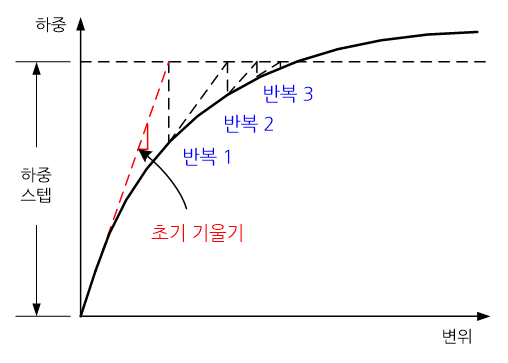

행렬방정식 Ax=b에서 만일 A나 b가 구하고자 하는 x에 무관하지 않고 x에 따라 변하는 경우가 종종 발생한다. 이러한 경우를 비선형(nonlinear) 문제라고 부르며 x를 알아야 A나 b를 결정할 수 있기 때문에 계산이 단순하지 않다. 이러한 비선형 방정식은 한번의 계산으로 해답을 구할 수 없기 때문에 뉴튼-랩슨 기법(Newton-Raphson method)과 같은 반복계산방법을 적용해야 한다.

이 기법은 구하고자 하는 x값을 미리 추정하고 이 추정 값을 가지고 A나 b을 결정한 다음 x값을 계산한다. 그리고 계산된 x값으로 다시 A나 b를 결정한 다음 다시 x값을 계산하는 일련의 반복과정을 통해 x값이 원하는 정확도를 만족하게 되면 반복계산을 종료한다. 하지만 이 기법은 매 반복계산 시 마다 A나 b를 새로이 계산해야 하기 때문에 행렬의 크기가 커지면 계산시간상 문제가 될 수가 있다.

이러한 불편함을 개선하기 위해 수정된 뉴튼-랩슨 기법이 종종 사용되고 있다. 이 기법은 반복계산 시 마다 A나 b를 계산하지 않고 맨 처음에 계산한 A나 b를 나머지 반복계산 과정에서 계속해서 사용하기 때문에, A나 b를 계산하기 위해 소요되는 시간을 현저히 줄일 수 있다. 하지만 A나 b가 매 반복계산에 있어 정확하지 않기 때문에 원하는 정확도를 가진 x를 구하기 위해 필요한 반복계산 횟수는 뉴튼-랩슨 기법에 비해 증가하는 단점이 있다.

.

자연계에서 발생하는 현상을 수치해석(numerical analysis)을 통하여 시뮬레이션하는 경우, 최종적으로 구한 근사해(approximate solution)에는 두 가지 오차(error)가 반드시 수반된다. 하나는 현상을 수학적인 표현으로 모델링하는 과정에 수반되는 모델링 오차(modeling error)이고, 다른 하나는 이 수학적 표현을 컴퓨터를 이용하여 푸는 과정에 수반되는 수치해석 오차(numerical analysis error)이다.

하지만 오차라고 하면 일반적으로 후자만 한정하여 생각하는데, 실은 잘못된 생각이다. 왜냐하면 수치해석 결과의 궁극적인 목표는 실제 자연현상을 정확하게 모사하는 것이기 때문이다. 따라서 두 가지 오차를 동시를 최소화 시켜야 하며, 그러기 위해서는 오차를 정량적으로 계산하기 위한 오차평가(error estimation)가 수행되어야 한다.

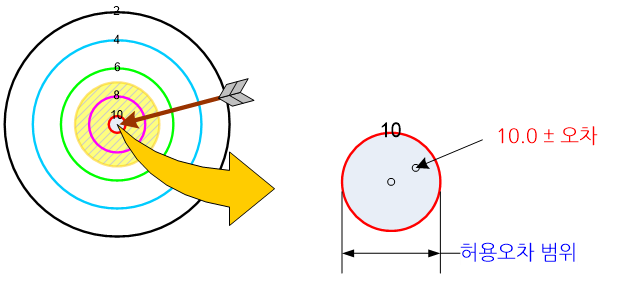

허용오차라 함은 최종 수치해석 결과의 정확도가 받아들일 수 있는 수준인가를 판단하는 정량적인 기준이다. 오차는 정답과 근사해와의 차이로서 해석하고자 하는 문제에 따라 그 크기가 달라지기 때문에, 정확도를 객관적으로 판단하기 위해 특정한 물리량에 대한 상대적인 값으로 전환해야 한다.

일반적으로 해석하고자 하는 문제의 총 변형률 에너지(strain energy)에 대한 상대비를 백분율(%)로 나타낸다. 이렇게 상대적인 개념으로 계산된 오차를 상대오차(relative error)라고 부르며, 허용오차는 허용될 수 있는 상대오차의 크기를 의미한다. 공학문제의 수치해석에 있어 해석결과의 허용오차는 일반적으로 20% 미만으로 하고 있지만, 절대적인 것은 아니며 허용오차의 수준은 해석목적에 따라 좌우된다.

.

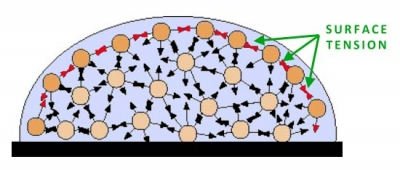

액체의 표면에서 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 가지기 위하여 작용하는 힘을 말하며 결과적으로 표면적이 적은 원모양이 된다. 소금쟁이과 같은 곤충이 물 위에서 걸을 수 있는 것도 이 속성에서 비롯되며, 바늘이나 면도칼, 포일 조각과 같은 작은 물체들이 물 표면에 떠 있는 것도 표면장력의 작용 때문이다. 이때, 액체의 내부는 분자 간의 인력에 의하여 안정된 상태에 있으며 반대로 표면에서는 내부방향의 인력과 표면 방향의 인력이 반대로 작용하므로 표면 자유 에너지(Surface free energy)를 추가적으로 가지게 된다.

일반적으로 CFD 해석을 수행하는 데 있어 표면장력은 Volume of Fluid, Level set method, Eulerian multi phase method 등과 같은 다상 유동(Multiphase flow) 해석에서 중요한 변수 중에 하나로 사용된다.

표면장면을 CFD 해석에서 사용하는 방법은 힘으로 정의하는 방법과 단위 면적당 힘으로 정의 하는 방법의 2가지 방법이 있다.

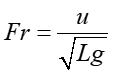

프루드 수는 유동의 관성과 중력의 비로 나타내는 무차원 수이다. 중력이 영향을 미치는 유체의 운동을 취급할 때에 이용되며, 유동의 역학적 상사성을 판단하기 위하여 사용된다.

, where u: 유동속도, L: 특성길이(characteristics length), g: 중력가속도(gravitation acceleration)

프루드 수를 이용하면 유체의 흐름을 다음과 같이 구분할 수 있다.

l Fr < 1, 아임계류(subcritical flow): 느린 자연하천

l Fr = 1, 임계류(critical flow): 아임계류와 초임계류의 변환점

l Fr > 1, 초임계류(supercritical flow): 빠르게 흐르는 하천, 산간계류하천 등

프루드 수가 1보다 큰 환경에서는 물의 표면에 접촉하고 있는 물체에 의해 생긴 파동이 상류 방향으로 거슬러 올라가지 못한다. 음속을 초과한 마하수 1 이상의 유동에서 음파가 흐름을 거슬러 전파되지 못하는 상황과 유사하다.

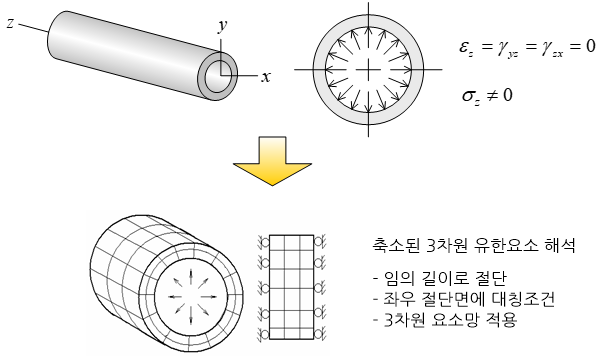

물체가 외부로부터 힘을 받아 변형하게 되면 변형의 크기를 나타내는 변형률(strain)은 거의 대부분 3차원적인 성분들로 구성된다. 다시 말해, 직교하는 세 축 방향으로 변형률의 성분이 모두 존재함을 의미한다. 하지만 특수한 물체 형상과 외부 하중조건이 특수한 경우에 있어서는 임의 한 방향으로 변형률이 거의 0이 되는 경우가 가끔 발생한다.

이처럼 임의 한 방향으로 수직 변형률(normal strain)과 전단 변형률(shear strain)이 0이 되는 변형률 상태를 특별히 평면 변형률 상태라고 부른다. 물체의 거동이 평면 변형률 상태가 되기 위해서는 물체의 형상, 구속조건 그리고 하중조건이 임의 한 방향으로 일정하여야 할뿐더러 그 방향으로 물체의 길이가 상당히 길어야 한다. 터널이나 댐과 같은 경우가 가장 대표적인 예이다.

평면 변형률 상태가 되면 변형률이 0이 되는 방향으로 물체 거동에는 변화가 없기 때문에 공학적 분석을 간단히 수행할 수 있다. 다시 말해, 변형률이 0이 되는 방향으로 물체를 임의 길이만큼 절단하여 수치해석(numerical analysis)을 수행할 수 있다. 이 경우 절단된 물체의 양 단면에는 대칭 경계조건(symmetric boundary condition)을 부여하기만 하면 된다.

참고로 평면 변형률 상태가 되더라도 그 방향으로 수직응력은 존재한다. 평면 변형률 상태는 평면응력 상태(plane stress state)와 축대칭 모델(axisymmetric model)과 더불어 유한요소 해석(finite element analysis)을 매우 효과적으로 수행할 수 있도록 한다.

.

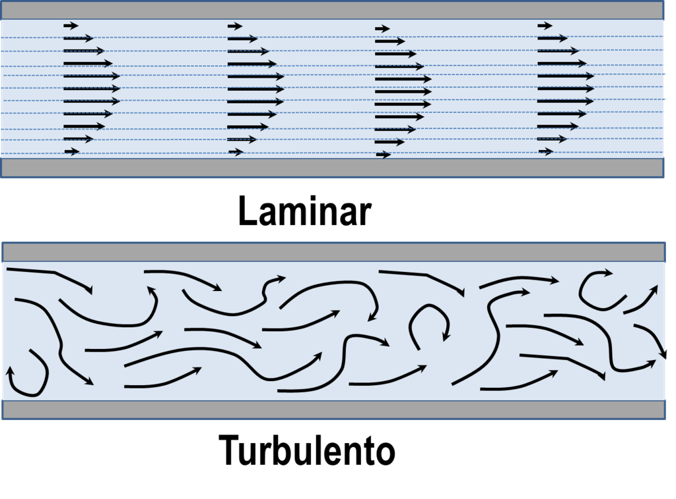

유동은 레이놀즈수에 따라 다른 현상을 나타내는데 대표적인 현상 중 하나가 층류이다. 난류와 대비되는 현상으로 난류는 무작위적인 소용돌이로 대표되는 현상이지만 층류는 평행하고 균일한 흐름이 대표적으로 나타난다. 보통 자연상태에서는 층류가 잘 나타나지 않고 대부분의 우리가 보는 유동 흐름음 난류현상이다.

레이놀즈 수가 작을 경우 층류가 나타나며 이는 유체의 분자적 점성이 크거나 속도가 느린 경우, 특성길이가 작은 경우를 의미한다. 또한 유동의 흐름을 방해하는 물체가 없을 경우 비교적 큰 레이놀즈 수에서도 층류가 관찰되기도 한다.

보통 난류 유동의 경우 수많은 소용돌이가 발생하게 되는데 층류에서는 분자적 점성으로 인해 이러한 소용돌이 발생이 억제된다. 소용돌이는 회전 모멘텀으로 생각할 수 있으므로, 결국 운동량과 점성력의 비인 레이놀즈 수를 통해 층류와 난류를 구분하는 것이 물리적으로도 타당함을 알 수 있다.

해석 정확도를 높이고, 반복 작업을 줄여보세요.

내게 맞는 솔루션 찾기