용수철을 조금만 잡아당겼다가 놓으면 용수철은 원래 모양으로 되돌아 간다. 하지만 용수철을 과도하게 잡아당겼다가 놓으면 원래 모양으로 되돌아 가지 않고 조금 늘어난 상태를 유지한다. 이처럼 물체에 힘을 가하여 변형(deformation)을 일으킨 후 힘을 제거하였을 때, 완전히 원래 모양으로 되돌아 가지 않고 조금이라도 변형이 남아있는 것을 영구변형 혹은 소성변형(plastic deformation)이라고 부른다.

항복이란 물체가 영구변형을 일으키기 시작하는 시점을 말하며, 이 시점에서의 응력크기를 항복응력(yield stress)이라고 부른다. 가느다란 봉과 같은 물체가 길이방향으로 인장하중을 받는 경우라면, 항복시점과 항복응력을 판단하기가 쉽다. 왜냐하면 이러한 단순 하중상태에서의 항복조건은 인장시험기라 불리는 장비를 통해 쉽게 평가할 수 있을뿐더러, 다양한 재료에 대한 항복값이 재료편람에 표로 제공되고 있기 때문이다.

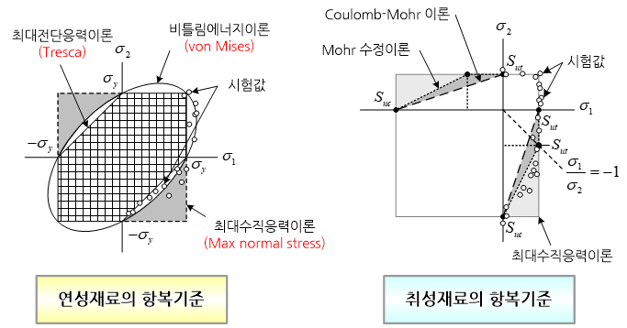

하지만 일반 3차원 하중을 받는 물체 내 응력상태는 한 방향이 아니고 3축 방향으로 복잡하기 때문에 항복여부를 판단하기가 간단하지 않다. 이렇게 복잡한 응력상태에 있는 물체의 항복여부를 판단하기 위한 조건식을 항복조건이라고 부른다. 항복조건식에는 여러 가지가 있지만 폰 미제스(von Mises) 항복조건과 Tresca 항복조건(Tresca yield criterion)이 가장 광범위하게 사용되고 있다. 전자는 물체 내 최대 비틀림에너지(maximum distorsion energy)가 임계값에 도달하였을 때 항복이 시작된다고 판단하는 반면, 후자는 물체내 최대 전단응력(maximum shear stress)이 임계값에 도달하였을 때 항복이 시작된다고 판단하는 기준이다.

.